総合型選抜(旧AO入試)におすすめの人気な塾をご紹介!

2025/09/17

総合型選抜とは(旧AO入試)

総合型選抜は、以前はAO入試と呼ばれていた方式で、2021年度入試から名称が変更された入試方式です。大学側が求める学生像(アドミッション・ポリシー)に合致する受験生を、筆記試験の点数だけでなく、その能力、人物像、大学との適性、学習意欲などを総合的に評価して選抜します。

一般選抜よりも早い時期に選考が行われ、早期に合格が決まるため公募推薦や指定校推薦と並んで「年内入試」と称されることもあります。

以前は受験生の特殊なプロフィールや活動実績が評価されるケースもありましたが、近年では一定以上のレベルの学力評価が求められることも増えています。そのため、大学独自のテスト、小論文、プレゼンテーション、口頭試問、資格・検定試験の成績、または大学入学共通テストの結果など、多様な要素を総合的に測って合格者を選抜しています。

選考は主に、志望理由書や活動報告書などの書類審査、面接、小論文、そして大学によってはグループディスカッションや実技試験などを組み合わせて行われます。受験生の個性やこれまでの経験、将来の目標が重視され、多角的に評価されるのが特徴です。

また、多くの場合は合格したらその大学に入学するという「専願」が条件となります。提出書類の作成や面接対策など、綿密な準備が求められる入試方式です。

具体的にどのような総合型選抜における試験内容を下記に紹介します。

総合型選抜の選抜方法

総合型選抜(旧AO入試)の選抜方法は、単に学力テストの点数で合否を決める一般選抜とは異なり、受験生の多様な能力や資質を多角的に評価する点が特徴です。大学や学部によって内容は異なりますが、一般的には以下のような選考要素が複合的に合否判定に用いられます。

1. 書類審査

出願時に提出する書類を通じて、受験生のこれまでの学びや活動、将来への意欲を評価します。

・志望理由書

なぜその大学・学部を志望するのか、そこで何を学びたいのか、将来どう活かしたいのかなどを具体的に記述します。大学のアドミッション・ポリシーへの理解度も問われます。

・調査書

高校での学業成績(評定平均値)や、課外活動、資格取得などが記載されており、高校生活での取り組みが評価されます。

・活動報告書/自己推薦書

ボランティア活動、部活動、生徒会活動、留学経験、コンテスト入賞歴など、学業以外の様々な活動実績や、自身の強み、学びに対する姿勢などをアピールします。

・学習計画書

入学後の学習計画や目標を具体的に示すことで、学習意欲や計画性を評価されます。

2. 面接

受験生の人柄やコミュニケーション能力、思考力、表現力などを直接評価する重要な要素です。

・個人面接

試験官との1対1、または複数の試験官に対して行われます。提出書類の内容を深掘りされたり、志望理由、高校生活、将来の目標などについて質問されます。

・集団面接

複数の受験生が同時に面接を受け、質問に順に答える形式です。

・口頭試問

面接の中で、学力や専門知識を問われることがあります。高校での学習内容や、志望学部に関連する時事問題などが出題されることもあります。

・プレゼンテーション

事前に与えられたテーマについて発表したり、自身の活動実績などを説明したりする形式です。論理的な構成力や表現力が求められます。

3. 学力評価

総合型選抜への変更に伴い、学力評価も重視されるようになりました。その方法は大学によって様々です。

・小論文

提示されたテーマや資料に基づいて、自身の意見を論理的に記述します。思考力、構成力、文章表現力が評価されます。

・各教科・科目に係るテスト

大学が独自に実施する筆記試験で、高校での学習内容の定着度を測ります。

・大学入学共通テストの活用

共通テストの受験を義務付けたり、その成績を選考要素の一つとして利用する大学もあります。

・資格・検定試験の成績

英検やTOEFL、簿記検定などの資格・検定試験の成績が出願条件や評価の対象となることがあります。

4. その他

・グループディスカッション

複数の受験生で特定のテーマについて議論し、協調性、リーダーシップ、論理的思考力、コミュニケーション能力などが評価されます。

・実技試験

美術系や音楽系、体育系などの学部では、実技試験が課されることがあります。

・模擬授業・セミナー参加

大学によっては、事前の模擬授業やセミナーへの参加を義務付け、その後のレポート提出などによって評価することがあります。

これらの選抜方法を組み合わせて、大学は「大学が求める学生像」に合致する多様な学生を見つけ出そうとしています。受験生は、志望大学のアドミッション・ポリシーを深く理解し、自身の強みや学びへの意欲を効果的にアピールするための準備をすることが重要です。

総合型選抜で大学を受験するメリット

1. 早期の合格・進路決定

・精神的な余裕

一般選抜よりも早い時期(主に秋から冬にかけて)に合否が判明するため、合格すれば高校3年生の残りの期間を大学入学準備や高校生活の充実に使うことができます。2月頃に実施される一般入試の受験が不要となることで、精神的な負担が軽減されるのは大きなメリットです。

・受験機会の増加

専願ではない大学の場合、もし不合格だったとしても、一般選抜に切り替えて、再度自分の志望校の受験にチャレンジすることができます。総合型と一般で2回受験ができることは合格可能性の上昇につながります。

2. 学力以外の側面も評価される

・個性や能力のアピール

総合型選抜では、学業成績だけでなく、部活動、生徒会活動、ボランティア活動、留学経験、各種コンテストでの実績、資格取得など、学力テストだけでは測れない多面的な個性や能力をアピールできます。

・「やりたいこと」が評価軸に

大学や学部のアドミッション・ポリシー(求める学生像)に合致する「意欲」や「学びたいこと」が重視されます。明確な目的意識や将来の目標がある受験生にとっては、自身の熱意を伝える絶好の機会となります。

・コミュニケーション能力や思考力の重視

面接やプレゼンテーション、グループディスカッションなどを通じて、コミュニケーション能力、論理的思考力、表現力といった人間力が評価されます。

3. 大学や学部とのミスマッチ防止

・アドミッション・ポリシーへの理解促進

出願準備の過程で、大学や学部がどのような人材を求めているのか、どのような教育を行っているのかを深く理解することになります。これにより、入学後の学習内容や雰囲気が自身の期待と大きくずれる、といったミスマッチを防ぐ効果が期待できます。

・入学後の意欲向上

自身の興味や関心に基づいて選抜されるため、入学後も学習や研究に対して高いモチベーションを維持しやすく、主体的な学習につながりやすいと言えます。

4. 総合型選抜の準備過程が自身の成長につながる

・自己分析力の向上

志望理由書や活動報告書を作成する過程で、これまでの自分自身を振り返り、得意なことや興味があること、将来の目標などを深く考える機会になります。これは自己理解を深め、その後の進路を見定めていくうえで貴重な経験です。

・表現力・プレゼンテーション能力の向上

各書類作成や面接やプレゼンテーションの練習を通じて、自分の考えを整理し、文字や言葉で論理的に分かりやすく伝える力が養われます。これは大学入学後だけでなく、将来社会に出た際にも役立つスキルです。

・主体的な学習姿勢の育成

総合型選抜では自身の探究テーマを策定し、実際に探究活動をおこなうことが不可欠となります。受動的に知識を詰め込むのではなく、自ら情報を収集し、考えを深めるプロセスを通じて、主体的な学習姿勢が身につきます。

5. 一般選抜の練習になる可能性

総合型選抜で受験した経験があることで、もし一般選抜に切り替えることになった場合でも、一部の大学の試験において面接や小論文の対策経験として役立つことがあります。

これらのメリットを最大限に活かすためには、志望する大学・学部の情報を徹底的に調べ、自身の個性や意欲をどのようにアピールするかを戦略的に考えることが重要です。

6. 倍率が低いケースが多い

一般的なデータを比較すると、入試倍率は一般入試よりも総合型選抜入試のほうが低いです。一般入試だと5倍以上の倍率の大学学部が、総合型選抜入試だと2倍程度であることなどもよくあります。

ただし、例えば評定値などの出願条件が厳しいため、受験者がそもそも少なくて倍率が低く見えるケースなどもあるため、よく情報を調査する必要はあります。

総合型選抜を志望する際の注意点

総合型選抜を志望する際には、そのメリットを最大限に活かすとともに、デメリットや注意点を理解し、戦略的に準備を進めることが非常に重要です。

1. 大学・学部への徹底的な理解と適性判断

・アドミッション・ポリシーの深い理解

各大学・学部が「どのような学生を求めているか」を明確に示しているアドミッション・ポリシーを隅々まで読み込みましょう。自身の経験や学びたいことが、そのポリシーと合致しているかを深く考える必要があります。表面的な理解では不十分です。

実際、総合型選抜において受験生をルーブリックを用いて評価するのが一般的ですが、その評価項目はアドミッションポリシーをベースにして作成することが多いと言われています。

・オープンキャンパスや説明会への参加

実際に大学を訪れ、教員や学生の話を聞くことで、ウェブサイトだけでは分からない雰囲気や教育内容を肌で感じることが大切です。そこで得た情報やエピソードが出願書類や面接での説得力にもつながります。また、自分自身が入学後に楽しく大学に通えるかどうかという相性なども、実際に足を運ぶことで判断できると言えます。

・本当に学びたいことの明確化

「なぜこの大学・学部でなければならないのか」「入学後に何を学び、どう成長したいのか」を具体的に言語化できるようにしましょう。曖昧な志望動機では、面接官に熱意が伝わりません。例えば、慶應SFCのAO入試の面接試験で「それをSFCでやらなきゃいけない理由は何?」「それを君がやらなければいけない理由は何?」という質問が頻繁におこなわれます。

2. 早期からの継続的な準備

・高校生活での主体的な活動

総合型選抜では、単なる成績だけでなく、部活動、ボランティア活動、生徒会活動、探究活動、資格取得など、学業以外の様々な活動実績も評価されます。これらの活動は高3になってから少しだけ触れておけばよいようなものではありません。高1高2の早期から積極的に取り組み、具体的な成果や学びを記録しておきましょう。

・自己分析の徹底

これまでの経験を振り返り、「何に興味があり、何を頑張ってきたのか」「その経験から何を学び、どう成長したのか」を深く掘り下げて言語化する自己分析が不可欠です。これが志望理由書や面接の核となります。

また、原体験と呼ばれる「大学でそれを研究したいと思った一番最初のきっかけ」も自分自身でしっかりと言語化できるようにしておきましょう。それが本当に受験生にとって「自分事」になっているのか、本気度の部分を試験官たちは見ています。

・書類作成と面接対策

志望理由書や活動報告書、自己推薦書などは、時間をかけて推敲を重ねる必要があります。複数の先生や信頼できる大人に添削してもらい、客観的な視点を取り入れましょう。面接対策も、模擬面接を繰り返し行い、落ち着いて自分の考えを伝えられるように練習することが重要です。これも短期間ですぐに改善できるものではないため、余裕を持った準備期間が必要だと考えておきましょう。

3. 学力評価への意識

・高校の評定平均値の維持・向上

総合型選抜でも、高校の評定平均値が出願条件となっている大学は多くあります。日々の授業に真面目に取り組み、好成績を維持することが基本です。

・大学独自の学力試験対策

小論文、講義レポート、口頭試問、各教科・科目に係るテストなど、大学独自の学力評価が課される場合は、それらに特化した対策が必要です。過去問研究や関連分野の学習を進めましょう。

・共通テストの活用有無の確認

大学によっては、大学入学共通テストの成績が出願条件や選考要素となる場合があります。その場合は、共通テスト対策も並行して計画的に行っていく必要があります。

4. 併願に関する理解

・専願・併願の確認

総合型選抜は「専願」(合格したら必ず入学する)が条件となっている大学が多いです。複数の大学を検討している場合は、それぞれの大学の募集要項で「専願」か「併願可能」かを必ず確認しましょう。安易な出願は後悔につながる可能性があります。

・一般選抜との両立

総合型選抜で不合格だった場合に備え、一般選抜の対策も並行して進めることが賢明です。総合型選抜の準備に時間を取られすぎて、一般選抜の対策が手薄にならないよう、学習時間の配分を計画的に行う必要があります。

5. 情報収集と相談

・最新の募集要項の確認

入試制度は毎年変更される可能性があります。必ず志望大学の最新の募集要項を入手し、出願期間、出願条件、選考方法などを詳細に確認しましょう。

・学校の先生や塾講師などの専門家への相談

高校の進路指導の先生や、総合型選抜に詳しい塾・予備校の講師など、専門家のアドバイスを積極的に求めることが合格への近道です。

総合型選抜は、受験生の個性や潜在能力を大学側が積極的に評価する魅力的な入試方式ですが、その分、入念な準備と戦略が求められます。書類作成から面接練習まで、やはり専門ノウハウをもった指導者にサポートしてもらったほうが合格可能性は間違いなく高められます。総合型選抜はなかなか受験生が1人で準備をしていくのは難しい試験です。上手に塾などの専門家を活用しましょう。

| 項目 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 選考時期 | 早期に合格が決まり、精神的に楽になる。 | 準備も早期から始める必要がある。一般選抜との両立が大変になる可能性も。 |

| 評価軸 | 学力だけでは測れない個性や意欲、実績をアピールできる。 | 付け焼き刃の活動は評価されない。高校生活を通じた継続的な取り組みが必須。 |

| 大学との関係 | 大学を深く理解でき、入学後のミスマッチが少ない。 | 「なぜこの大学か」を徹底的に問われる。深い自己分析と企業ならぬ”大学研究”が不可欠。 |

| 併願 | 専願でない場合、受験機会が増える。 | 「専願」が多く、合格すると辞退できない。安易な出願は禁物。 |

| 準備 | 自己分析や表現力の向上など、将来役立つスキルが身につく。 | 書類作成や面接対策に時間がかかる。一人での対策には限界がある場合も。 |

では実際、総合型選抜対策を手掛ける塾がどのようなサポートをしてくれるのか、下記に紹介していきます。

総合型選抜の塾って何をしてくれるの?

総合型選抜(旧AO入試)専門の塾は、一般入試向けの学習塾とは異なり、主に以下のような多岐にわたるサポートを提供してくれます。

1. 総合型選抜に関する情報提供と戦略立案

・最新情報の提供

総合型選抜は大学によって募集要項や選考方法が大きく異なる上、毎年変更される可能性もあります。専門塾はこれらの最新情報を常に収集・分析し、生徒に提供してくれます。

・個別戦略の立案

生徒一人ひとりの個性、強み、これまでの活動実績、志望大学・学部のアドミッションポリシーなどを総合的に分析し、合格に向けた最適な戦略を一緒に考えてくれます。どの大学・学部がその生徒に合っているか、どのようにアピールすればよいかなどを具体的にアドバイスします。

・併願校の提案

複数の大学を検討している場合、それぞれの大学の総合型選抜の特徴を踏まえ、生徒に合った併願校の組み合わせを提案してくれます。例えば試験内容が似ている大学を選んでもらうことで、対策を効率よく進められる場合などがあります。

2. 書類作成のサポート

総合型選抜では、志望理由書、活動報告書、自己推薦書、学習計画書など、多様な書類の提出が求められます。

・自己分析の支援

生徒が自身の強み、興味、経験、将来の目標などを深く掘り下げて言語化できるよう、質問やワークを通じて自己分析をサポートします。自分一人では気づけない自分の特徴に、第三者との対話を通して気づけることは多くあります。

・構成・内容のアドバイス

提出書類の構成や内容について、大学が求めるポイントを踏まえた具体的なアドバイスを行います。論理的な文章構成や、説得力のある表現方法を指導します。

・添削指導

何度も添削を繰り返し、表現の改善、論点の明確化、誤字脱字の修正などを行い、完成度の高い書類に仕上げるサポートをします。

3. 面接・プレゼンテーション対策

面接やプレゼンテーションは、総合型選抜の合否を左右する重要な要素です。

・模擬面接

実際の面接形式を想定した模擬面接を繰り返し行い、応答の練習をします。質疑応答の内容だけでなく、話し方、姿勢、視線などの非言語コミュニケーションについても指導します。

・想定質問への対策

過去の面接で頻繁に聞かれた質問や、提出書類の内容から予想される質問への準備をサポートします。自塾の生徒が毎年試験を受けているため、その情報を塾は確実に収集して蓄積し、未来の生徒たちへのアドバイスに活用しています。

・プレゼンテーション指導

プレゼンテーションが課される場合、スライド作成のアドバイス、構成、話し方、時間配分、質疑応答の練習など、実践的な指導を行います。

4. 小論文・筆記試験対策

総合型選抜においても学力評価は必須です。

・小論文指導

課題文読解のポイント、論理的な構成、意見の展開方法、説得力のある文章表現などを基礎から指導します。添削を通じて、生徒の記述力を向上させます。

・各教科・科目に係るテスト対策

大学によっては独自の筆記試験が課されることがあります。その内容に応じて、必要な知識の定着や問題演習をサポートしてくれる塾もあります。

・口頭試問対策

面接の中で行われる口頭試問への対策として、専門分野に関する基礎知識の確認や、論理的思考力を問う練習などを行います。

5. 課外活動・探究活動へのアドバイス

総合型選抜で評価される活動は多岐にわたるため、どのような活動に力を入れれば良いか、またその活動から何を学び、どのようにアピールすれば良いかについて具体的なアドバイスを提供することもあります。

総合型選抜専門の塾は、これらの多岐にわたるサポートを通じて、生徒が自身の強みを最大限に引き出し、志望大学への合格を勝ち取るための強力な味方となってくれます。

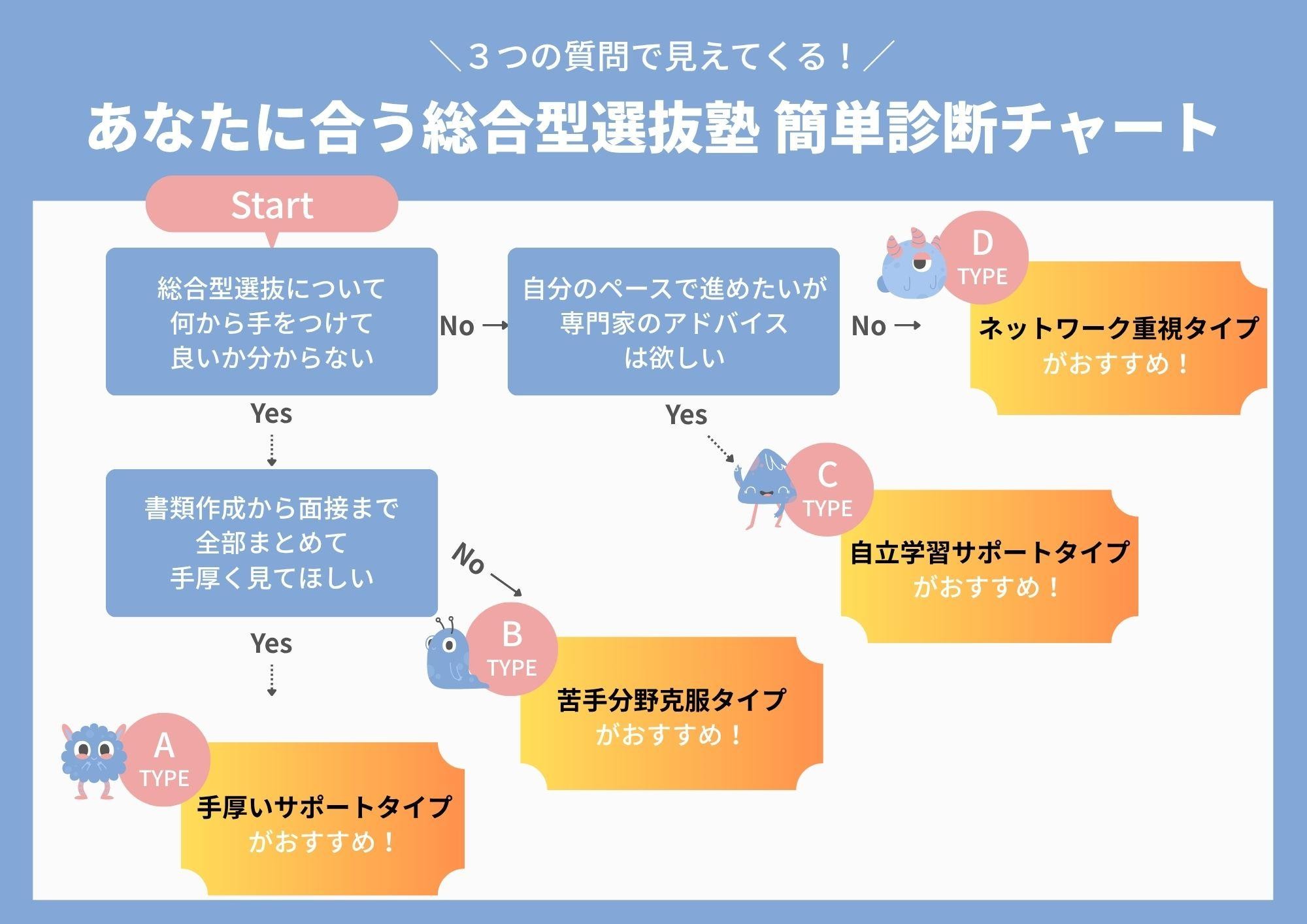

総合型選抜塾の選び方【タイプ別】

総合型選抜塾を選ぶ際には、塾のタイプや提供されるサービスが多岐にわたるため、自身の状況やニーズに合わせて、よく比較検討をして選ぶことが重要です。ここでは、主な塾のタイプ別に選び方のポイントを解説します。

1. 「手厚いサポート」を求めるタイプ(初心者・不安が大きい人向け)

●特徴:

・一人ひとりに専属の担当者がつき、細やかなカウンセリングと指導を行う。

・自己分析から書類作成、面接対策まで、ゼロから徹底的にサポートしてくれる。

・情報量が豊富で、志望校選定の段階から相談に乗ってくれる。

●選び方のポイント:

・個別指導の充実度:

担当講師やメンターが、プロなのかアルバイトなのか。どこまで深く関わってくれるのかを確認しましょう。頻繁な面談や密な連絡が取れるかどうかも重要です。

・サポート範囲の広さ:

書類添削の回数制限や、面接対策の実施回数などを確認し、必要なサポートが全て含まれているか確認しましょう。

・安心感と信頼性:

無料相談や体験授業などを利用して、講師やスタッフとの相性、塾全体の雰囲気を確認しましょう。特に、総合型選抜に関する知識や経験が豊富かどうかが重要です。

・実績と口コミ:

合格実績だけでなく、実際に利用した生徒の口コミや体験談を参考に、親身なサポートが受けられるかを確認しましょう。

●こんな人におすすめ:

・総合型選抜が初めてで、何から始めて良いか分からない人。

・自己アピールや文章作成に自信がない人。

・手厚いサポートと情報提供を望む人。

・精神的なサポートも求めている人。

2. 「苦手分野の克服」を求めるタイプ(部分的なサポートが欲しい人向け)

●特徴:

・小論文対策、面接対策、特定の書類添削など、弱点に特化した講座を提供している。

・集団授業形式や、ピンポイントの個別指導が中心。

・料金体系が単科受講や回数制になっていることが多い。

●選び方のポイント:

・専門性の高さ:

克服したい分野(例:小論文、プレゼンテーション)において、専門的な指導ノウハウがあるか、実績が豊富かを確認しましょう。

・カリキュラムの柔軟性: 自分のペースや必要な範囲で受講できるか、カスタマイズが可能かを確認しましょう。

・講師の質: その分野の指導経験が豊富で、生徒の理解度に合わせた指導ができる講師がいるかを確認しましょう。

・費用対効果: 必要なサポート内容と料金が見合っているかを慎重に比較検討しましょう。

●こんな人におすすめ:

自己分析や志望校選定は自分でできるが、小論文や面接など特定の対策に不安がある人。

すでに他の塾に通っているが、総合型選抜の特定の分野だけ強化したい人。

必要な部分だけ費用を抑えてサポートを受けたい人。

3.

「自律的な学習をサポート」を求めるタイプ(ある程度自分で進められる人向け)

●特徴:

・基本的な情報やノウハウは提供されるが、学習のペース管理や進捗は生徒自身に委ねられる部分が大きい。

・オンラインでのサポートが充実しており、自宅で自分のペースで学習を進められる。

・定期的な進捗確認や、質問対応などのフォローは行われる。

●選び方のポイント:

・オンラインツールの充実度: 動画コンテンツ、教材、チャットでの質問対応など、環境が整っているかを確認しましょう。

自学自習のしやすさ:提示される課題や教材が、自分で進めやすい形式になっているかを確認しましょう。

・コストパフォーマンス: 料金が比較的抑えられていることが多いですが、その分どこまでサポートを受けられるのかを明確にしましょう。

・自己管理能力への自信: ある程度自分で計画を立て、実行できる自信があるかどうかが、このタイプを選ぶ上で重要です。

●こんな人におすすめ:

・自分のペースで学習を進めたい人。

・時間や場所に縛られずに学びたい人(地方在住者など)。

・基本的な情報提供と添削指導があれば、自分で進められる自信がある人。

・費用を抑えたい人。

4. 「実績とネットワーク」を重視するタイプ(難関大志望者向け)

●特徴:

・特定の大学や学部への合格実績が豊富で、その大学の情報や対策に特化している。

・過去の合格者データや、入試傾向の分析が徹底されている。

・時にはOB・OGとの交流機会などを提供している場合もある。

●選び方のポイント:

・志望校に特化した実績:

自分の志望する大学・学部への合格実績が豊富かどうかを具体的に確認しましょう。

・情報網の広さ: その大学の最新の入試情報や、過去の出題傾向など、詳細な情報を持っているかを確認しましょう。

・専門講師の有無:

志望学部の専門分野に精通した講師がいるかどうかも重要です。

●こんな人におすすめ:

・明確な志望大学・学部があり、その対策に特化した指導を受けたい人。

・難関大学への合格を目指しており、実績に基づいたノウハウを求めている人。

●共通の選び方の注意点:

・無料相談・体験授業の活用:

実際に利用してみて、塾の雰囲気、講師との相性、指導方針などが自分に合っているかを確認しましょう。

・料金体系の確認:

初期費用、月謝、追加料金が発生する可能性などを明確に確認し、不明点がないようにしましょう。

・合格実績の質: 単なる合格者数だけでなく、その合格がどのように達成されたのか(多浪生含むか、元々の学力レベルはどうかなど)も確認できるとより良いでしょう。

・通いやすさ/オンラインの利便性: 継続して通える物理的な距離や、オンライン環境の使いやすさも考慮しましょう。

塾選びは自己分析から始まるといえます。

まずは自身の現状とニーズを明確にし、複数の塾を比較検討することで、最適な総合型選抜塾を見つけることができるでしょう。

【Q&A】総合型選抜塾に関するよくある質問

Q. 高1から塾に通うのは早すぎませんか?

→

早すぎることはありません。活動実績や志望理由を一貫性のある形で積み上げられるため、早期からのスタートはむしろ有利です。

Q. 書類だけ対応してくれる塾はありますか?

→

はい、あります。「必要な分だけ」選べる個別サポート型の塾も増えており、書類添削だけ・小論文対策だけといった利用も可能です。

Q. 総合型選抜に塾は必須ですか?

→

絶対に必要というわけではありませんが、独学では限界がある部分も多いです。特に志望理由や小論文のように「正解がひとつではない」分野は、プロの添削・指導があると圧倒的に有利になります。

おすすめの学習塾をご紹介

ココミットは、総合型選抜・帰国生入試・学校推薦型選抜に特化した、オンライン完結型の完全1:1個別指導塾です。

高校1年生から既卒生までを対象に、複雑で対策が難しいとされる推薦系入試において、自己分析から書類作成(志望理由書・自己推薦書など)、小論文、面接、プレゼンテーション、グループディスカッション対策まで、あなたの合格をトータルでサポートします。

| 受講システム | オンライン専門 / 個別指導 |

|---|---|

| 講師 | 社会人プロ講師のみ |

| 指導内容 | 英検指導可 / 総合型対策専門 |

| サポート体制 | 授業時間外質問対応可 / 課外活動サポート |

東海AOラボは、その名の通り東海大学の総合型選抜対策に特化をした塾です。

校舎は湘南台にありますが、オンラインで全国どこからでも通塾できます。

代表の石川先生は高校の教員を務めていたこともあり、進路指導を熟知したプロ講師から指導を受けられる点はメリットです。

毎週ミーティングがあり、細かく進捗を把握して指導してもらえます。

| 受講システム | オンライン専門 / 校舎あり |

|---|---|

| 講師 | 社会人プロ講師のみ |

| 指導内容 | 総合型対策専門 |

| サポート体制 | 授業時間外質問対応可 / 課外活動サポート |

大学教員がオンラインで24時間365日、映像講義×集団授業×個別指導により、

誰もたどり着くことができなかった総合型・推薦入試の「答え」をお届けします。

| 受講システム | オンライン専門 / 校舎あり / 個別指導 / 集団指導あり |

|---|---|

| 講師 | 社会人プロ講師のみ |

| 指導内容 | 英検指導可 / 一般入試対策可 |

| サポート体制 | 授業時間外質問対応可 / 課外活動サポート |

受験生一人ひとりの受験状況に合わせて、「合格」のために最適なカリキュラムを作成し、「今、何をすべきか」プロ講師が一緒に受験対策を進めていきます!

| 受講システム | オンライン専門 |

|---|---|

| 講師 | 社会人プロ講師のみ |

| 指導内容 | 総合型対策専門 |

| サポート体制 | 授業時間外質問対応可 / 課外活動サポート |

プロが行う総合型選抜対策をピンポイントで受けることが可能。

高額になりがちな総合型選抜対策を、必要な分だけの受講で安価な対策を実現。

入塾金や在籍基本料は一切なし。

単発での利用が可能なため、学校での対策を中心にする方や現在の塾の方向性が合っているか確認をしたい方のセカンドオピニオン的な活用も可能です。

もちろん単発だけでなく継続的な対策も行っています。

| 受講システム | オンライン専門 / 個別指導 / 集団指導あり |

|---|---|

| 講師 | 社会人プロ講師のみ |

| 指導内容 | 英検指導可 |

| サポート体制 | 授業時間外質問対応可 / 課外活動サポート |

私たちは学生対象起業支援/課外活動プログラム「BLAST! SCHOOL」の運営で多くの高校生を支援してきました。

高校生ビジネスプラングランプリファイナリスト、Forbes 30 JAPAN UNDER

30、令和の虎、ユーグレナCFOなどに選ばれたメンバーもいます。

大型資金調達に成功したり、実際に起業するメンバーも輩出してきました。

メンバーの多くはBLAST!

SCHOOLでの経験を活かし、総合型選抜で難関大学の合格を手にしました。

東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、国際基督教大学(ICU)、海外大学etc…

無論、前述のような派手な実績を残したわけではないメンバーも見事に合格を勝ち取っています。

| 受講システム | オンライン専門 / 個別指導 |

|---|---|

| 講師 | 社会人プロ講師のみ |

| 指導内容 | 総合型対策専門 |

| サポート体制 | 授業時間外質問対応可 / 課外活動サポート |

私立文系の一般入試対策を専門とするプロ講師が総合型選抜の対策をマンツーマンで実施。

一般入試との両立が可能なコースと、総合型対策のみをしっかり進められるコースを選択可能。

LINEで自分専属のプロ講師といつでも連絡を取り合えるため、自己分析ややりたいことを探っている段階の人でも、受験直前に書類や面接の対策をどんどん進めたい人でも、自分に最適な指導を受けることができます。

1つのワークが完了するごとにプロ講師とじっくりzoomで対話ができるため、自分では気が付かなかったポイントを発見することもできます。

| 受講システム | オンライン専門 / 個別指導 |

|---|---|

| 講師 | 社会人プロ講師のみ |

| 指導内容 | 英検指導可 / 一般入試対策可 |

| サポート体制 | 授業時間外質問対応可 |